Mènes o Nàmer, oltre che unificatore del regno, è anche il costruttore di una nuova grande città all'inizio del Delta, che i greci chiamano Menfi. Il nome egizio era Mennofrè ('la città di Mènes') o anche (dal suo santuario maggiore) Hut-Ka-Pta, 'dimora del Ka' (il 'doppio' della persona, che ne assicurava la sopravvivenza dopo la morte) 'di Pta' (il demiurgo, 'plasmatore della terra'). La parola greca Àigyptos, da cui il latino Aegyptus e l'italiano 'Egitto', non è che l'adattamento fonetico approssimativo del toponimo della città. Dalla III alla VI dinastia (2650-2150) Menfi è la nuova capitale. Da questo momento ha inizio il primo periodo dinastico chiamato Antico Regno.

LA PIRAMIDE DI SAQQUÀRA

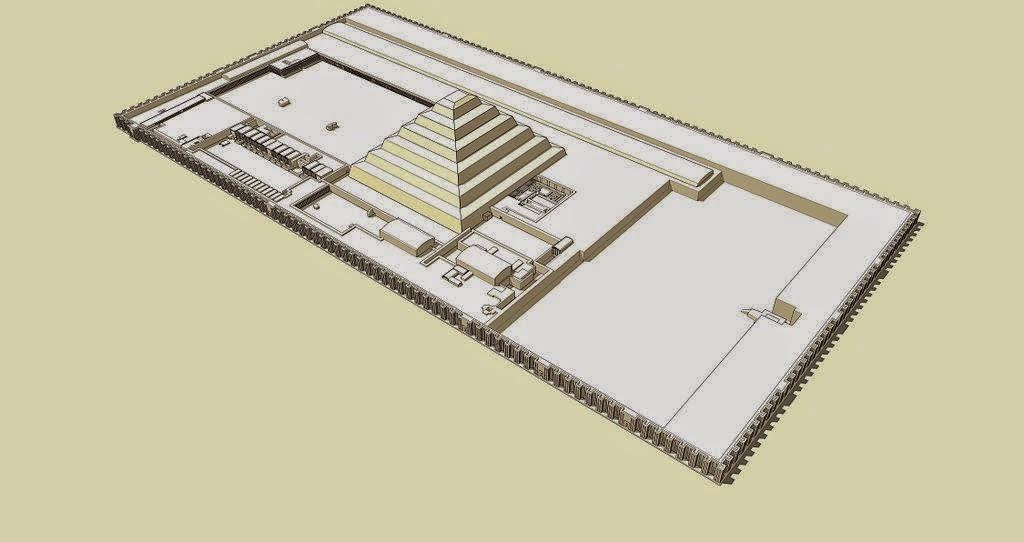

Della grandezza di Menfi, uno dei più importanti centri dell'Egitto, oggi non restano che macerie. Ma a Saqquàra, la vicina necròpoli, la più vasta di tutto il paese, sorge la prima grande piramide in pietra [Fig. 27]. La piramide fu fatta costruire come sepolcro, per sé e per la sua famiglia, da Zòser, fondatore della III dinastia.

È attraverso la necròpoli che, principalmente, si può comprendere la mentalità, la cultura, la religiosità dell'antico Egitto, analogamente a quanto accadrà anche nella civiltà etrusca. Come per gli etruschi, anche per gli egizi la tomba è il luogo dove prosegue eternamente la vita di colui che vi è stato deposto. La sua mummia e le sue statue garantivano al Ka la sopravvivenza. Il Ka, il 'doppio' del defunto, entrava e usciva da una falsa porta [Fig. 28], dove riceveva le offerte fresche recate sulla soglia per permettere il proprio sostentamento. Di qui la cura posta nella costruzione e nell'ornamentazione delle tombe, quelle reali in modo particolare.

|

| 28. Falsa porta con la statua del defunto e, in primo piano, la tavola delle offerte; V dinastia; 2465-2323 a.C. Necròpoli di Saqquàra, Mastaba di Ty. |

Esse si trovavano, tranne l'eccezione del periodo amarniano, sulla riva occidentale del Nilo, là dove si spegne la luce del sole, come si spegne la nostra vita, mentre la città dei vivi si trovava sulla riva orientale, dove rinasce ogni mattina il sole, come l'uomo che si rigenera perennemente di padre in figlio. La piramide di Zòser è la trasformazione delle più antiche tombe, a forma di parallelepipedo di mattoni con le pareti inclinate verso l'interno e la copertura piatta, dette comunemente mastabe, dall'analoga parola ('banco') con cui vennero designate dagli arabi. Al mattone qui si sostituisce la pietra [Figg. 29 e 30]. A una prima mastaba, alta soltanto 8 metri, se ne sovrapposero e se ne affiancarono altre fino a raggiungere i 60 metri di altezza. Ne è derivata un'imponente costruzione a gradoni, analoga alla zìggurat mesopotamica, antenata di tutte le piramidi successive.

|

| 29. Mastaba, disegno ricostruttivo, da Enciclopedia Treccani. |

Approssimativamente al centro della costruzione, in un grande pozzo profondo 28 metri e largo 7, era il sepolcro reale.

|

| 30. Schema delle successive fasi costruttive della piramide di Zòser, da Enciclopedia Treccani. |

Sullo zoccolo di una statua di Zòser e all'interno della cinta muraria della piramide, vicino al colonnato di ingresso, è stato scoperto il nome dell'architetto: Imhòtep, visìr del re (capo di tutta l'amministrazione statale), gran sacerdote e medico, il cui nome, talmente famoso da essere divinizzato dai greci ed assimilato a quello di Esculapio, era già noto attraverso le memorie di Manetone che lo definisce 'inventore dell'arte di costruire la pietra tagliata'. La piramide si colloca all'interno del complesso funerario reale [Fig. 31], del quale esistono ancora notevoli resti: per esempio alcune colonne scanalate (Casa del sud, Tempio a tre colonne) [Fig. 32] che preannunciano quelle doriche - ma ben diverse nei rapporti proporzionali -; altre colonne a fascio [Fig. 33] (colonnati d'ingresso e Sala delle colonne), rastremate verso l'alto come fossero fasci di canne; il muro di cinta [Fig. 34].

|

| 31. Complesso funerario del re Zòser, da Enciclopedia Treccani. |